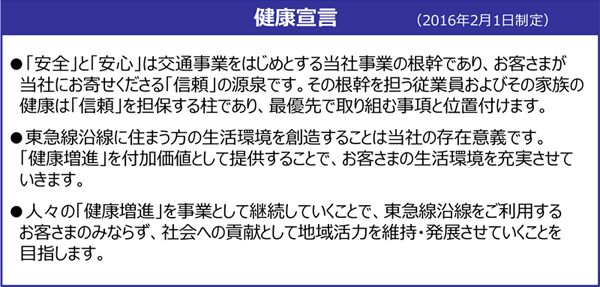

豊かさ・快適さ、そして、当社事業の根幹である交通事業をはじめとする「安全」と「安心」「安定」の確保は、お客さまが当社にお寄せくださる信頼の源泉です。そして、従業員とその家族の健康維持・増進がこれらの信頼を担保する柱となり、ひいては、お客さまである東急線沿線に住まわれる方々の生活環境を充実させることができると考えています。

当社創業者である五島慶太翁は、『人の成功と失敗のわかれ目は第一に健康である。次には、熱と誠である。体力があって、熱と誠があるならば、必ず成功する。』※と残しています。健康が不可欠という考えは、当社の価値観として創業当初より脈々と受け継がれてきました。

※「熱誠」 東京都市大学グループの祖・五島慶太翁 生誕130年記念誌より

東急グループの存在理念(美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する)を踏まえ、その実現に欠くことのできない「健康」を追求する経営を推進するため、2016年2月1日付にて制定しました。

当社では、2006年に制定したサステナブル調達方針を、2023年4月に当社および連結子会社を対象した「サステナブルなサプライチェーン方針」(以下「本方針」という)に改定・制定し、取引先へ方針を周知しています。本方針では、取引先の事業活動における「法令遵守・人権・労働安全衛生・環境への配慮・公正な取引・適切な情報管理など」といった項目に関する遵守・協力事項を定めております。

特に労働安全衛生の項目に関しては、「長時間労働の禁止」「職場の安全・衛生対策」「労働災害及び疾病の防止」「産業衛生対策」「身体に負荷のかかる作業への対策」「衛生設備と職場の適切な環境確保」が含まれています。2024年4月からは、新規取引先に対しては、取引先の選定時点で本方針を周知し、遵守・協力していただくことを求めております。

当社では、新規事業や新規プロジェクトの開始や合併・買収に当たって、当該事業に関わるリスク評価を実施しております。特に合併・買収などでは、当該事業における労働問題や安全衛生上の課題を評価し、また不動産開発事業における新規事業候補地においても、事前に現地確認を実施し評価した上で、従業員や周辺環境に対して安全衛生が確保されるように、発注先の建設会社に対して必要な指導を実施し、必要な措置が図られるように監督しております。

既存事業に関しては、定期的にリスク認識の再評価、及びリスク軽減に対する取り組み状況の評価を行い、発生の 回避及び発生した場合の影響最小化に向けての対応に努めております。連結経営上の最重要リスクの一つとして「働き方・人材確保に関するリスク」を掲げ、東急株式会社および連結各社において労働問題や安全衛生上の評価を実施しております。

また、当社では、業務災害のうちヒューマンエラー災害によるものが大半を占めており、これを防止するため、労働安全衛生マネジメントシステムの中核であるリスクアセスメントを取り入れています。職場内のどこにどのような危険因子が存在するかを抽出し、対策を立て、危険に対する認識を職場全体で共有することにより、労働災害の防止を図っています。

当社は、複数の海外拠点を有する企業として、世界三大感染症(結核、マラリア、HIV/AIDS)等のグローバルな健康問題へ対応することの重要性を認識し、適切に対応しています。

海外出張や海外赴任する従業員とその家族に、感染症に対する情報の啓発、予防接種(一部地域)及び現地での医療支援、定期健康診断(帰任時含む)、従業員への定期的なストレスチェックなどを実施しています。

当社では、健康と安全への影響を低減するために、快適で働きやすい職場環境をつくること、また、従業員一人ひとりが災害なく健康で明るくいきいきと働けることが、安全の確保とお客さまに対する心のこもったサービス提供への第一歩であると考えています。そのため、従業員へ健康診断の実施・産業医や保健師の指導・東急病院での医療サービスまで、ワンストップの健康管理を提供しています。

また、従業員の身体・精神面での健全化を達成することを目指し、基本施策として「メンタルヘルス対策」「がん対策」「生活習慣病・運動対策」「ワークライフバランス」の4つに取り組むことを掲げ、継続的に労働災害件数の削減と休業日数の低下に取り組んで参ります。また「健康経営に関する目標」を定めております。

従業員の健康管理、健康増進を促進する者として最高健康責任者(Chief Health Officer)を設置し、取締役社長がこれを担うこととしています。CHOのリーダーシップのもと、当社人材戦略室と東急電鉄株式会社経営戦略部が中心となって健康経営を推進し、両社の全部門に配置した専任安全衛生担当と日常的に連携することで各種取り組みを着実に進めています。また、当社企業立である東急病院と密接に連携することで、医療的な支援体制を確立しています。この「三位一体」の推進体制によって、従業員が心やからだの不調を感じたときには、安心して職場や産業保健スタッフに相談でき、適切なケアを受けられるようにしています。

また、重点施策として従業員に対し、「メンタルヘルス対策」「生活習慣・運動対策」「ヘルスリテラシー向上」「がん対策」を講じています。健康経営の推進により、従業員の「心とからだの健康」「幸福」「挑戦と成長」を支えることで、従業員の働きがいと働きやすさを向上させ、企業価値向上につなげています。

東急株式会社において、従業員の健康管理、健康増進を促進する者として「最高健康責任者(Chief Health Officer)」を設置し、取締役社長がこれを担うこととしています。

東急(株)・東急電鉄(株)では東急労働組合と、従業員の労働条件の維持向上や働きやすい職場環境の整備および会社の発展に向けてさまざまな取り組みを進めています。

労使で実施される協議では、労働条件や働き方などに関する議題について、信義誠実の原則に従って対等な立場で議論しています。労使が双方の立場を尊重して対話を行い相互理解を深めることで、健全な労使関係を維持しています。

※労働組合組織率:63.2%(2023年度末時点、東急・東急電鉄の合算値)

また、産業医、各部門の従業員から選任された衛生管理者、専任の安全衛生管理者、労働組合代表をメンバーとする「安全衛生委員会」を毎月開催し、労働安全衛生や健康・生産性管理に関する議題を共有・協議する場を設けています。また、安全衛生委員会の上部会議体として、安全衛生担当役員および労働組合委員長をメンバーとする「中央安全衛生委員会」を年1回開催しています。この委員会では、労働安全衛生や健康・生産性管理に関する年度ごとの取り組みを報告・審議し、その結果を適宜イントラネットを通じて社員に周知している。

<肥満者率・喫煙者率・運動習慣率>

※東急電鉄含む

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 肥満者率 | 32.3% | 32.9% | 33.6% |

| 喫煙者率 | 22.7% | 22.1% | 22.4% |

| 運動習慣率 | 46.2% | 47.3% | 24.6% |

<連続1か月以上のメンタル疾患による休業者数>

※東急電鉄含む

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|

| 72人 | 83人 | 89人 |

当社は、従業員向けの取り組みとして、「歩く」の習慣化に力を入れています。ウォーキングの推進に向けた3つの取り組みを連動させることで、歩く習慣化を促進しています。

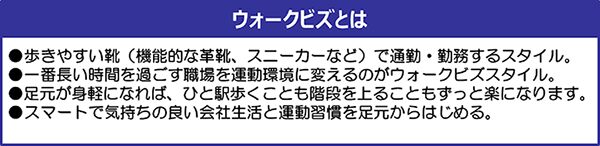

2016年秋より、本社勤務員に対してWalkBiz(ウォークビズ)スタイルでの勤務を推奨、強化月間を設けながら推進しています。足元を身軽にし、ひと駅歩くことや階段を上ることで、一番長い時間を過ごす職場を運動環境に変えることを目的としています。

ウォーキング大会の様子

(10月ごろに開催)

毎年10月ごろに東急労働組合と共同開催にて、ウォーキング大会を開催。毎回約700名の従業員が参加しています。

職場コミュニケーション単位もしくは家族と参加する方がほとんどであり、ウォーキングを始めるきっかけ作りと、職場や家庭のコミュニケーション活性化を推進しています。

健保組合が推奨する歩数計アプリを利用し、職場単位で歩数を競い合う「職場対抗ウォーキング選手権」を2016年度より実施しています。これは、「職場一丸となって健康を志向する文化」を醸成する試みであり、結果を集計し、「平均歩数」と「参加人数」の両軸を評価対象として成績優秀な部署をCHOより表彰しています。

ウォーキング大会のみならず、運動会・駅伝大会も労働組合との共催にて年に1度開催をしており、どちらも例年1,000名ほどの参加規模となる、伝統的な大イベントとなっています。また、東急グループ駅伝大会を開催し、運動とコミュニケーションの輪を、グループ各社にも拡げています。ウォーキング大会・運動会・グループ駅伝大会は、従業員のみならず、家族も多く参加し、健康宣言にて掲げる従業員とその家族の健康づくりの一環として、運動する楽しさやウォーキングの習慣化を促進しています。

運動会の様子(5月頃開催)

駅伝大会の様子(11月頃開催)

東急グループ駅伝大会の様子(3月頃開催)

特定保健指導対象年齢未満の39歳以下の若年従業員を対象に、生活習慣病予防のための独自の取り組みを2020年度より実施しています。ジムの利用、トレーニング機器、宅配食、ダイエット食の購入などに補助金も支給しながら、保健師と面談やメールなどで食事や運動などのサポートを行い、生活習慣の改善を図るものです。さらに、条件に該当しないながらも血糖コントロールが不良な社員に対しては、血糖コントロール教室を開催しています。

がんの早期発見、治療による効果は、本人や家族のみならず、会社にとっても重要な取り組みであり、健康経営を進めるうえで重要施策と捉えています。

これまで当社では、東急病院・健康管理センターの定期健診や人間ドックにより、従業員に対して一定のがん対策を行ってまいりましたが、さらなる取り組みの強化として、以下の通り実施しています。

特に、胃がん対策として、ピロリ菌感染有無や胃粘膜萎縮度を調べる胃がんリスク検診(ABC検診)により、胃がんのリスクを分類評価し、がんの罹患予防の一助としました。また、ダイバーシティマネジメントの推進により女性の就業者比率が向上しており、これに伴って、卵巣がんや乳がん対策を強化しています。

| 項目 | 実施内容 | 実施対象年齢 |

|---|---|---|

| 大腸がん検診 | 便潜血検査2回法 | 35歳以上全員に実施 |

| 胃がんリスク検診(ABC検診) | 血液検査 | 35歳以上全員に実施(1回) |

| 前立腺がん検診(PSA) | 血液検査 | 40歳以上の男性全員に実施 |

| 卵巣がん等検診(CA125) 子宮頸がん検診 |

血液検査他 | 35歳以上の女性全員に実施 |

| 乳がん検診 | マンモグラフィ および 乳房超音波 |

35歳以上の女性全員に実施(隔年) |

さらに、禁煙・分煙対策として事業所内の完全分煙を実施、喫煙所を廃止し、禁煙セミナーも開催しました。また、2019年7月より就業時間内の禁煙も実施しています。

当社では、従業員の健康促進のみならず、沿線のみなさまの健康づくりを応援しています。東急病院がある大岡山駅周辺を「健康ステーション大岡山」と称し、健康の発信拠点として、2015年から、駅の階段に健康応援メッセージを記載したステッカーを貼付しています。これらのメッセージは、「みんなでつくろう大岡山健康階段」と題して、地域の方々から健康増進につながる標語を募集し、作品を掲出しているものです。

また、2023年10月から「東急病院チャンネル」を開設し、大岡山周辺にお住いの方だけでなく、より広く皆様に向けて、健康や生活に役立つような健康情報を定期的に動画配信しています。

駅構内の階段などに、健康応援メッセージを記載した

ステッカーや、セルフチェック表を貼付

聴診器をつけた「のるるん」も登場

2020年からグローバルに感染拡大した新型コロナウイルスをはじめ、世界的な3大感染症である結核・AIDS・マナリアは、低・中所得国を中心に蔓延し当該地域の発展や成長に悪影響を及ぼしており、グローバルな健康課題へ対応することの重要性を認識しております。これらの3大感染症は日本国内においては諸外国に比べ大きな健康問題とはなっていないものの、当社においては、海外赴任や長期出張する従業員や赴任家族に対して、感染症に関する情報の啓発、予防接種※1、現地での医療支援※2などを実施しています。またマラリア同様に蚊を媒介とするデング熱への対応として、日常生活において蚊に刺されないようにする基本的な対策の啓発を図っています。

※1 厚生労働省検疫所の目安に準じた種類

※2 専門企業と契約を結び、医療支援、医療・安全情報を提供

また、当社では当社沿線住民のみなさまの健康づくりを応援すべく、東急病院がある大岡山駅周辺を「健康ステーション大岡山」と称し、健康の発信拠点として、2015年から、駅の階段に健康応援メッセージを記載したステッカーを貼付しているほか、2023年10月から「東急病院チャンネル」を開設し、大岡山駅周辺だけでなく、より広く皆様に向けて、健康や生活に役立つような健康情報を定期的にWEB発信しています。

快適で働きやすい職場環境をつくり、従業員一人ひとりに災害がなく健康で明るくいきいきと働くことが、安全の確保とお客さまに対する心のこもったサービス提供への第一歩であると考えています。そのため、従業員へ健康診断の実施・産業医や保健師の指導・東急病院での医療サービスまで、ワンストップの健康管理を提供しています。

当社では、産業医、各部門の従業員から選任された衛生管理者、専任安全衛生管理者、労働組合代表者などを委員とした「安全衛生委員会」を毎月開催し、労働安全衛生・健康経営に関する議題の共有や議論を行う場を設けています。また、安全衛生委員会の上位の会議体として、1年に1度、安全衛生担当の執行役員および労働組合の委員長などを委員とする「中央安全衛生委員会」も開催、労働安全衛生・健康経営に関する年間の取り組み報告・議論を行い、その結果はイントラネットで適宜従業員に周知しています。

健康・安全基準に関する研修を受講した従業員数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 健康に関する研修 | 13人 | 243人 | 304人 |

| 安全基準に関する研修 | 70人 | 70人 | 97人 |

上記研修のほか、「グループ労働衛生研修会」を毎年開催し、労働衛生について周知するとともに、「喫煙の有害性と禁煙の有効性」や「職場のメンタルヘルス対策」などの講話による教育の機会を設けています。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 業務災害 | 3件 | 8件 | 14件 |

| 通勤災害 | 5件 | 6件 | 2件 |

業務災害のうちヒューマンエラー災害によるものが大半を占めています。これを防止するため、労働安全衛生マネジメントシステムの中核であるリスクアセスメントを取り入れています。職場内のどこにどのような危険因子が存在するかを抽出し、対策を立て、危険に対する認識を職場全体で共有することにより、労働災害の防止を図っています。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 業界平均 | 実績 | 業界平均 | 実績 | 業界平均 | |

| 度数率※1 | 0.32 | 4.06 | 0.00 | 3.95 | 2.31 | 3.55 |

| 強度率※2 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0.032 | 0.23 |

※1 1,000,000延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数

※2 1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数

従業員の身体・精神面での健全化を達成することを目指しています。 基本施策として以下の4つに取り組みます。

職場における従業員の安全と健康を確保するため、「会社は従業員に健康障害はおこさせないという意思をもつ」という基本姿勢のもと、健康診断や産業医・保健師による保健指導、労働衛生研修会の開催など積極的に取り組んでいます。

感染予防対策では、お客さまおよび従業員の安全確保を最優先に、さまざまな感染予防・感染拡大防止に取り組んでいます。また、インフルエンザの感染予防として、原則、全従業員を対象にワクチン接種を毎年実施しています。このほか、健康増進の取り組みの一環として、2007年度から「体力づくりウォーキング大会」を開催しており、毎年多数の社員が参加しています。

メンタルヘルス対策については、従業員自らのセルフケア、管理監督者によるラインケアおよび産業医を中心とした産業保健スタッフによるケア体制を構築しています。また、管理職クラスのメンタルヘルス研修会を開催しています。

2015年12月に実施が義務化されたストレスチェック制度では、厚生労働省推奨のストレスチェックリストを用いて実施しています。また、メンタルヘルス不調発生のリスクが高いとされる入社・異動から間もない従業員についても別途アンケートを実施し、悩みの段階で早期介入するなど、産業保健スタッフと各職場が連携しながら、フォロー体制を構築しています。

東急病院健康管理センターには、専属の保健師が在籍しており、産業医と共に、健康相談を通じて従業員の健康の保持・増進の支援を行っています。相談内容によっては、医療機関や産業医に引き継ぐなど、適切な対応を行います。

保健師は定期的に各職場を訪問して相談を受けるほか、電話での相談も受け付けています。電話相談だけでは解決が難しい場合は、面談でより詳しい状況を聞くなど、相談者にあわせて臨機応変に対応しています。

社外の専門機関と提携し「こころの健康相談窓口」を2006年4月より開設しています。まず電話で相談し、その後、必要に応じて面接相談を行います。面接相談にかかる費用は当社が負担し、本人は交通費のみで相談できます。相談者の相談内容は秘匿されます。

また、連絡先がすぐに分かるよう、従業員全員に配布される手帳に社内および社外窓口の電話番号を記載しています。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 休業災害率(度数率) | 1.32 | 0.0 | 2.31 | |

| 休業災害率(強度率) | 0.03 | 0.01 | 0.032 | |

| 怪我や死亡に至る業務上の事故・事件数 | 3件 | 8件 | 14件 | |

| 労働災害(死亡災害)件数 | 正社員 | 0件 | 0件 | 0件 |

| 契約社員 | 0件 | 0件 | 1件 | |

| 定期健康診断受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

| 定期健康診断健康者率 | 51.8% | 45.0% | 45.7% | |

| 定期健康診断結果ハイリスク者管理率 | 50.8% | 77.2% | 52.5% | |

| 定期健康診断後の精密検査受診率 | 56.2% | 71.4% | 67.7% | |

| ストレスチェック受検率 | 100% | 100% | 100% | |

| ストレスチェックでの高ストレス者数 | 12人 | 10人 | 11人 | |

| 特定保健指導参加状況 ※東急電鉄含む |

積極的支援 | 37.2% | 34.1% | 55.3% |

| 動機づけ支援 | 41.2% | 30.0% | 41.2% | |

| 若年(39歳以下)従業員のメタボ対策施策参加者数 | 36人 | 32人 | 28人 | |

| 傷病による休業のべ日数 | 8,325日 | 7,027日 | 6,256日 | |

| メンタル疾患による休業のべ日数 | 2,296日 | 2,762日 | 4,840日 | |

| プレゼンティーイズム(WFun) | 91.9% | 91.9% | 91.9% | |